勉強できない子が知らない、勉強法

僕は勉強のできない子だった。というよりは勉強の方法を知らなかった。

学校で授業を聞いたり、宿題をしたり、ドリルを解いたりしても成績は上がらないので当然、楽しくもなかった。

最近になり、ようやく勉強する以前に勉強の仕方を学ばねばと気づいた。

そして手に取ったのが、メンタリストDaiGoさんが書いた「超効率 勉強法」だ。

とくに本の紹介ではないし正直、書いてある勉強法が多すぎて実践はしてみたがほとんど継続していない。

この本の核となるのは2つあり、僕が主に取り組んだのはそのうちの一つ。「想起」だ。

「想起」は簡単に言えば思い出すこと。シンプルなことだ。

脳は何度も思い出すことで、その情報が重要だと認識して記憶が定着していく。

逆に思い出さなければ、その情報は不要だとされて忘れていく。

本だけを読んだり、人の話を聞いてもほとんど忘れてしまうのはこのためだ。

ちなみに本を1回読んだ人間と2回以上読んだ人間では、後者のほうがテストの結果は良いか、数回以上読んでもそれ以降のテストの結果に大きな差がでないという研究結果がある。

想起で重要なのは、まず思い出すタイミングだ。

復習をするときに多くの人は忘れる前に復習しようとしているのではないだろうか。

僕もできればそうしたい。なぜなら思い出すという作業はそれなりにストレスだからだ。

だけど忘れる前に思い出しても、すでに知っている情報だから記憶しなくていいと脳が判断してしまうそうだ。

ベストなタイミングは「忘れかけた頃に思い出す」こと。

忘れかけていたことをわざわざ思い出そうとしているから重要な情報と判断されるのだ。

これを「分散学習」という。(復習のタイミングは本を読むか検索すれば出るので割愛)

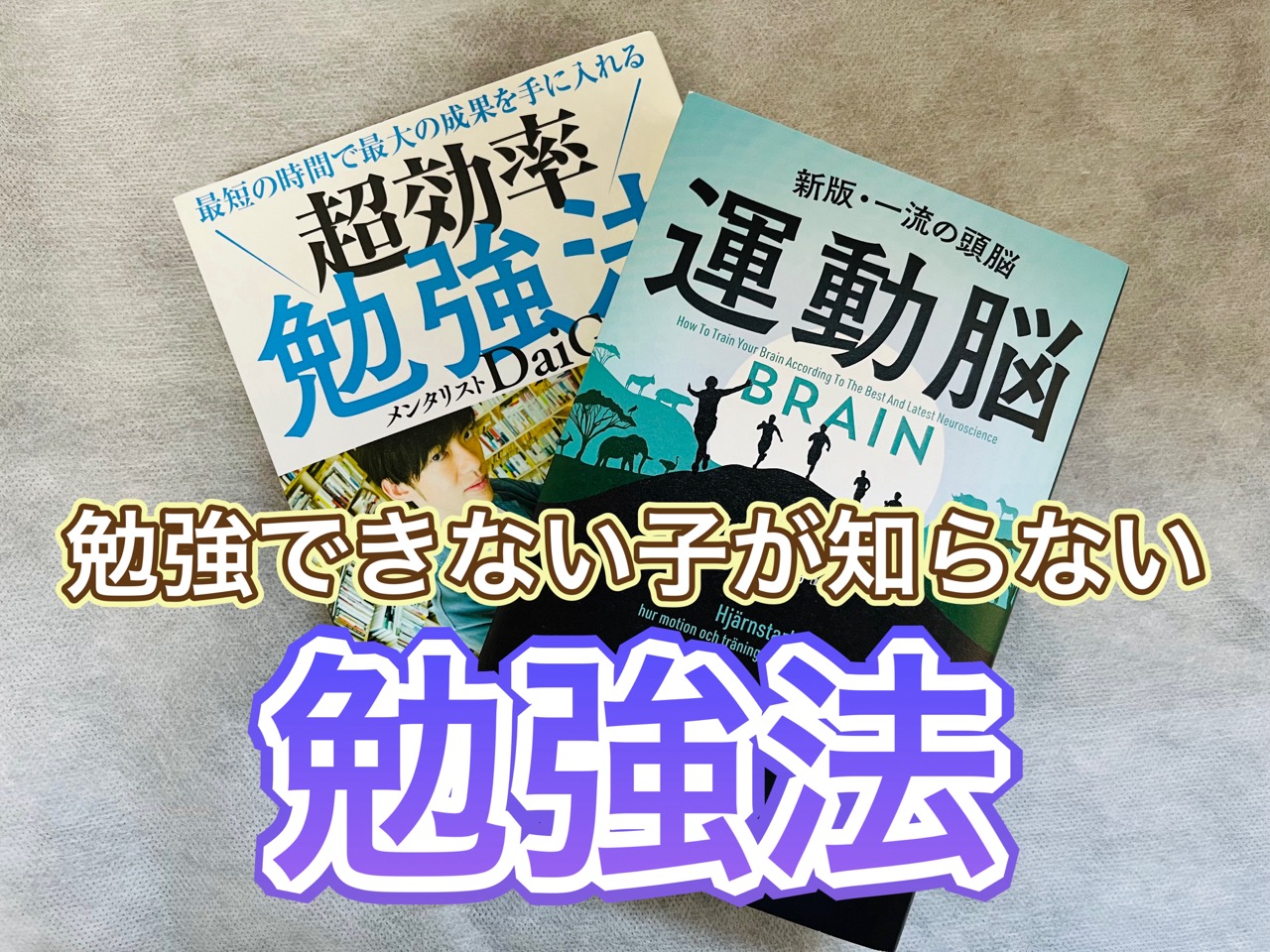

もう一つの効果の高い勉強法は運動をすること。

これは「運動脳」という本にも書かれていたことだが、運動をすることでやる気や集中力がアップし、さらに記憶の定着率も上がるというものだ。

まず習慣化したいのは朝の運動。

朝に運動をすると、その日の1日の集中力などが持続する。

軽く息の切れる運動を20分くらいするのが良いそうだが無理なら散歩くらいでも、運動をしないよりは全然いい。

さらに実践したいのが、勉強中にも体を動かすこと。

血流が滞れば、脳に十分な酸素が行き渡らず集中力は落ちていく。記憶の定着もしにくくなる。

なので手をプラプラさせたり、スタンディングデスクを使っているのであれば足踏みなどをしながら勉強をすれば勉強の質が上がるだろう。

運動は勉強の前後でも良いのだが、1回の勉強時間が長いようであれば軽く体を動かしながら勉強するようにしたい。

他にも色々な勉強法を行いながら学習に取り組んだが長くなるので、また別の機会に紹介しよう。

-595x400.webp)